今回は、暗号資産やNFTの保管方法について考えます。

暗号資産やNFTを購入した後に、どのように保管していますか。

多くの場合、暗号資産であれば取引所の口座に置いてあったり、OpenSeaで購入したNFTであれば『MetaMask(メタマスク)』ウォレットにそのまま保管しているのではないでしょうか。

すぐに売却する予定があればそれでも良いのかもしれませんが、比較的長期間に渡って置いておくのはセキュリティ面からみても万全ではありません。

NFTの盗難被害が最近増えているよ!

NFTの盗難に関して、最近の傾向としてはTwitterやDiscordのようなSNSアカウントのDM(ダイレクトメッセージ)から詐欺サイトに誘導するケースや、

OpenSeaに見ず知らずのNFTが送付され、後から届いたオファーに対して承認してしまうと保有しているNFTが抜き取られてしまうというように、手口が非常に巧妙になってきています。

セキュリティについては、特に最新の情報に触れキャッチアップすることで防御力を高めておくことが大切なフェーズになってきています。

今回は、コールドウォレットと言われる安全性が高い『Ledger』というウォレットの紹介を交えながら、暗号資産やNFTの保管方法について解説していきます。

また、最近では『MetaMask(メタマスク)』ウォレットを複数作成して、購入用と保管用とにウォレットを使い分けることが推奨されています。

『MetaMask(メタマスク)』ウォレットの作成方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

※ 英語版はこちらをどうぞ。同時並行で読み進めることで、英語力も身につくはずです。

ホットウォレット・コールドウォレットとは

直訳すると『温かい財布・冷たい財布』ということですが、実際どのような意味なのでしょうか。

違いについては、以下の通りです。

ホットウォレット

- インターネットに繋がっている

- オンラインで暗号資産を管理する

- コールドウォレットに比較して利便性が高い

コールドウォレット

- インターネットに繋がっていない

- オフラインで暗号資産を管理することができる

- ホットウォレットに比較して利便性は低下するが安全性は高い

まとめると、ネットに繋がっているか否かの違いです。

そして、どちらも『リカバリーフレーズ』でウォレットを管理する点については変わりません。

ハッキングは100%消えない

しかし、ネットに常時接続された状態であるということは、ハッキングされる可能性があるということを常に頭の中に入れておかなければなりません。

各種ウォレットアプリや取引所のアカウントは、以前に比べればセキュリティ性も向上しているはずですが、それでも100%ハッキングされないとは言い難いのが現状です。

気付かないうちにウイルスを仕込まれて『リカバリーフレーズ』を抜き取られたりしたら、そのウォレットにある全ての資産がなくなります。

ハッカーはセキュリティの脆弱性を暴き出し、その盲点を突いてきます。

この流れは、今後も100%無くなることはないでしょう。

ここで考えなければいけないのは、安全性が100%でないのであれば、その保管方法を安全性の面で限りなく100%に近付ける努力をしなければならないということです。

特に、資産額が大きくなればなるほど、その必要性は高くなります。

『MetaMask(メタマスク)』ウォレットを含め、ネットに繋がっているホットウォレットには直近で取引予定のある暗号資産やNFTのみを入れておき、しばらく使用しないものはコールドウォレットに保管しておく。

これが、暗号資産を安全に保管する上での常識です。

コールドウォレット『Ledger(レッジャー)』について

コールドウォレットは専用デバイスを使用するため『ハードウェアウォレット』とも呼ばれています。

代表的なものには『Ledger』や『TREZOR』がありますが、今回は私自身も実際に使用し、より信頼度が高い『Ledger』について解説します。

Ledger Nanoには2種類

Ledger(正式にはLedger nano)には、以下2種類のタイプがあります。

違いは次の通りです。

- Ledger Nano S Plus 容量(1.5MB)、Bluetooth非対応、12,499円(税込み)

- Ledger Nano X 容量(2MB)、Bluetooth対応、23,999円(税込み)

Ledger Nano S 容量(138KB)、Bluetooth非対応、9,889円(税込み)

※ Ledger Nano Sは公式サイトでは販売終了となっています。

※ 最新情報など詳細については、公式サイトにてご確認ください。

私自身は『Ledger Nano S』を使用していますが、操作性もシンプルなので簡単です。

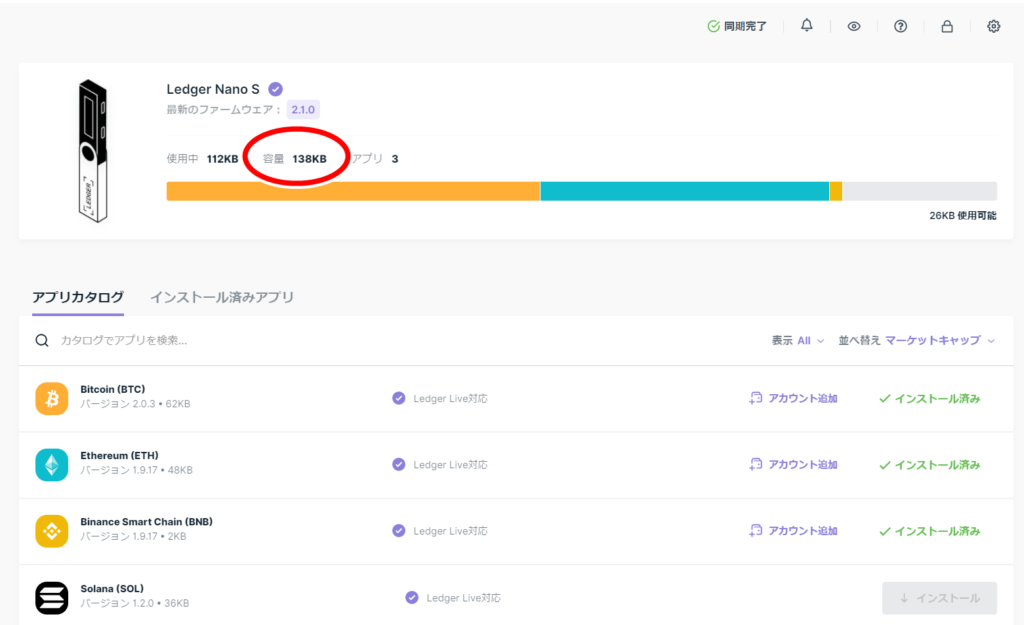

上の画像は、Ledgerを使用する際にPC側で操作する『Ledger Live』の画面ショットです。

赤丸部分のように容量が138KBあり、ここでは『Bitcoin(62KB)』『Ethereum(48KB)』『Binance Smart Chain(2KB)』と3つのアプリをインストールしています。

ただし、ここに追加して他のアルトコインアプリをインストールしようとすると、容量オーバーを起こすことがあります。

例えば、ここに『Solana(36KB)』のアプリを入れようとしても、容量オーバーとなりインストールできないわけです。

このような時は、使用していないコインのアプリを整理しながら使用すれば大丈夫です。コインのアプリによっては容量が小さい『Binance Smart Chain(2KB)』のようなものもあるからです。

よって、先ずは安価な『Ledger Nano S』で使用感を試してみるのがオススメです。

『Ledger Nano S』は、既に公式サイトでは販売終了となっています。

最初に使用感を試すのであれば『Ledger Nano S Plus』が良いでしょう。

『Ledger Nano S Plus』は、『Ledger Nano S』と比較してストレージ容量が格段に増えているので、格納できるアプリの数も増えて使い勝手が良くなっているはずです。

また、多くのコインを保有していて、その保管用として購入を予定しているのであれば、よりストレージ容量の大きい『Ledger Nano X』を購入するのが良いです。

専用デバイスは、安全性の観点からみても公式サイトで購入することが鉄則です。他のルートで購入するのは避けましょう。

購入はかんたん、最短3分

Ledgerの設定について

使用開始前の設定ですが、以下の手順でスムーズに使い始めることができます。

- リカバリーフレーズの書き写し

- リカバリーフレーズを専用デバイスに設定

- Pincodeを専用デバイスに設定

- PC側で操作する『Ledger Live』をインストールし、専用デバイスと繋ぐ

- 『Ledger Live』に保管したいコインアプリをインストールする

大まかに5つの手順で始めることができます。設定所要時間は15~20分程度ですので、非常に簡単です。

セットアップについては、こちらの動画でサクッとイメージを掴んでおきましょう。日本語字幕も付いていますので理解しやすい内容になっています。

また、何らかの原因でデバイスが故障したとしても、その影響により保管している暗号資産が失われることはありません。

使用開始前に設定した『リカバリーフレーズ』さえしっかり保管していれば、それを使用して復元することができるからです。

NFTの保管方法(Ledger Nanoシリーズ共通)

取引所やMetaMask(メタマスク)からの送金等は、『Ledger Live』に各コインのアプリをインストールした後に生成されるアドレスへ送付先を指定するだけですので、通常の送金手続きと何ら変わりはなく簡単です。

ここでは、実際にOpenSeaで購入したNFTをLedgerに送付する手順を解説しますので、一緒に確認していきましょう。

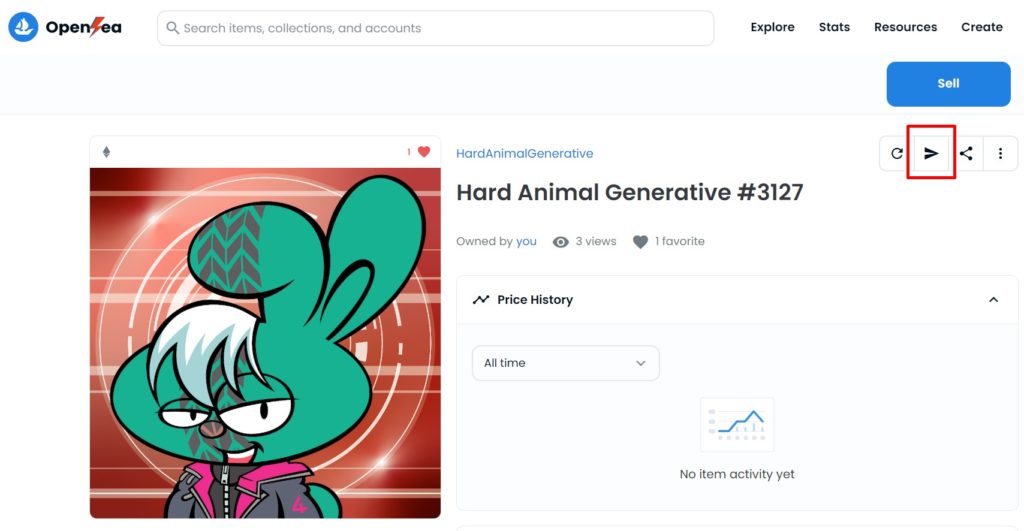

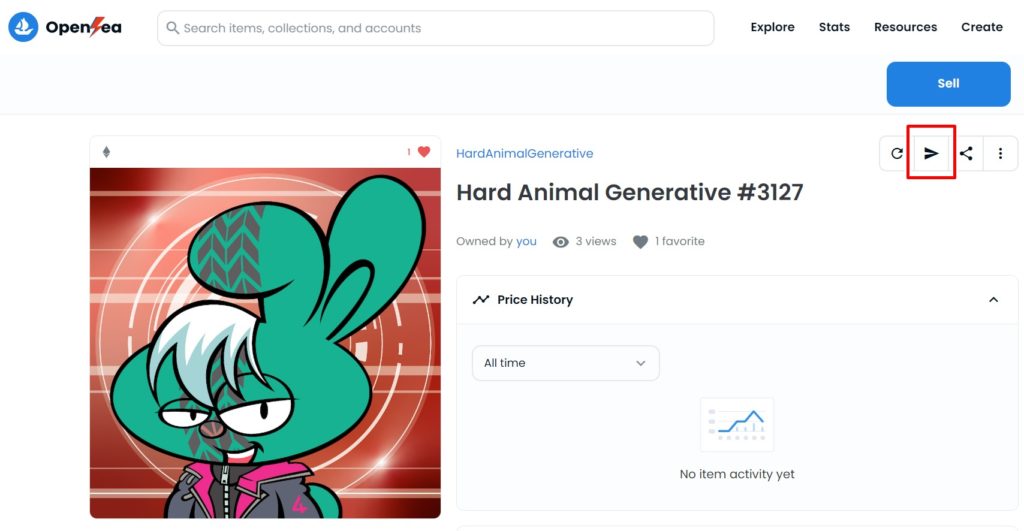

まず初めに、OpenSeaのアカウントから送付したいNFTを選択し、右上赤枠部分の紙飛行機マークをクリックします。

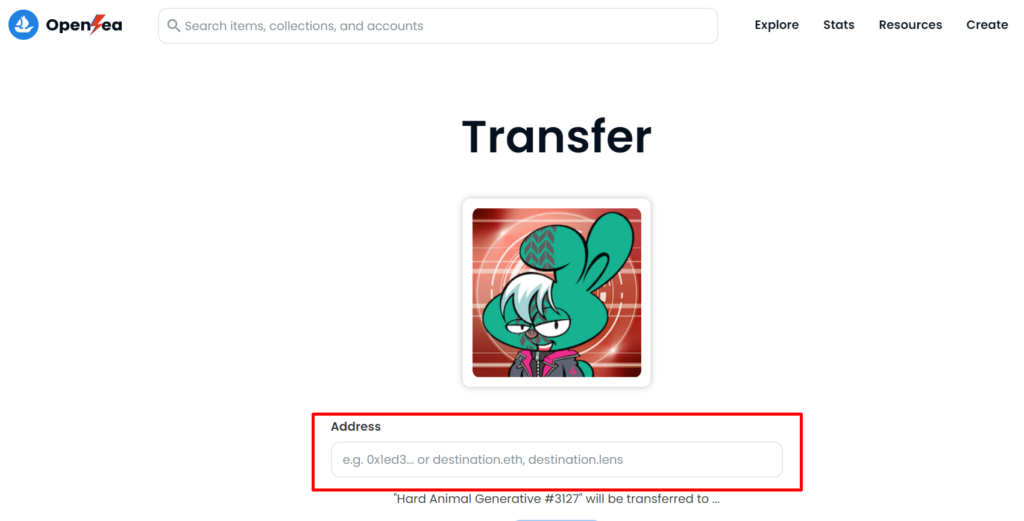

次に転送準備画面になりますので、赤枠部分アドレス欄にLedgerのイーサリアムアドレスを入力していきます。

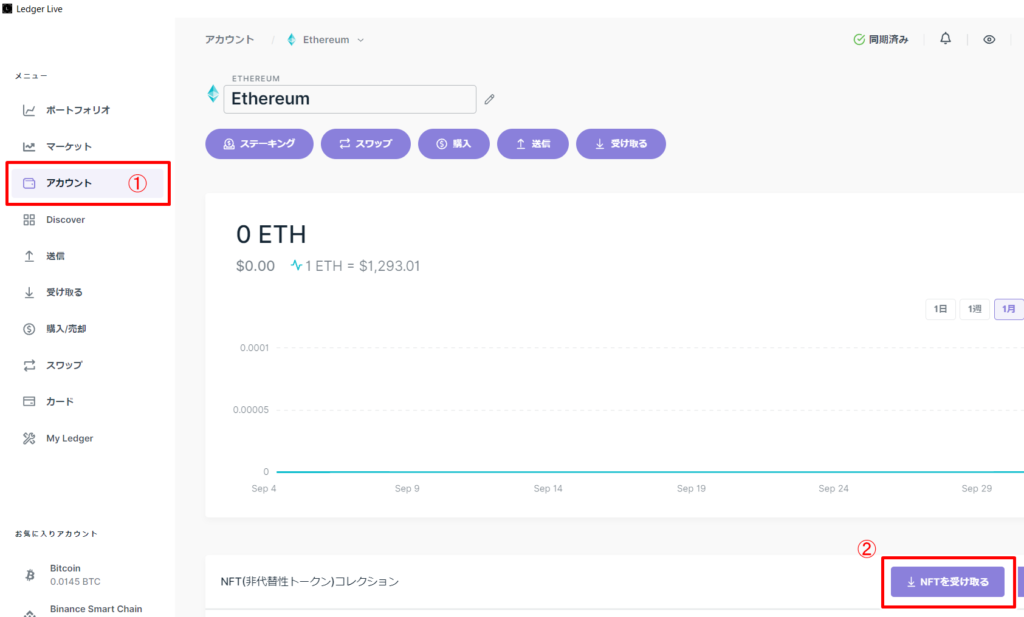

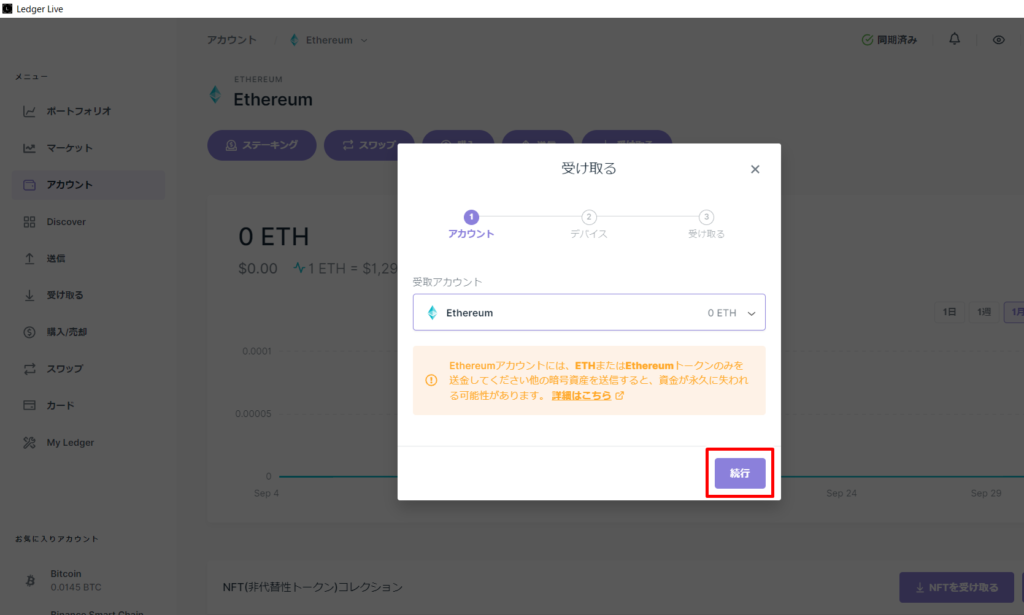

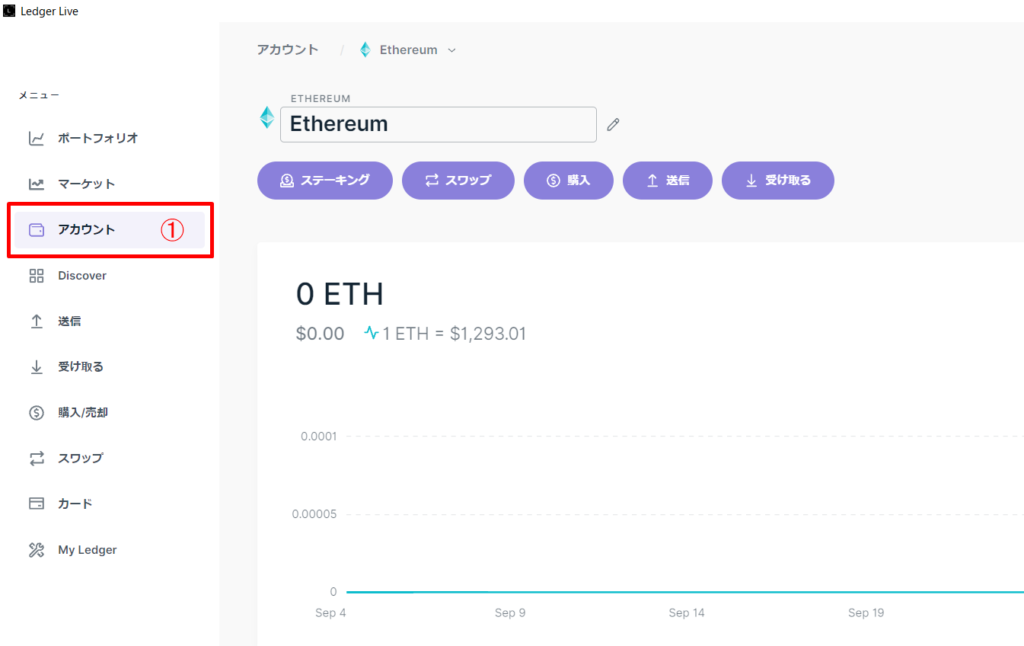

『Ledger Live』に戻り、①のアカウントをクリックするとインストール済みのコインアプリ一覧が表示されます。そこで、イーサリアムアプリを選択すると上のスクリーンショットの画面になりますので、②のタブをクリックします。

すると、上のようなスクリーンショット画面に遷移します。赤枠部分の『続行』をクリックしましょう。

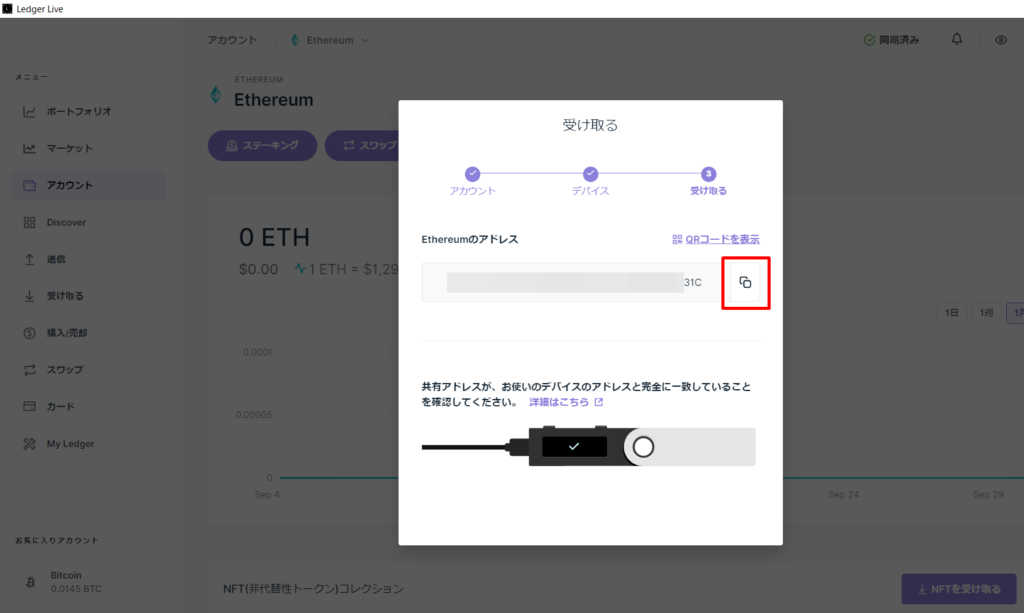

Ledger側のイーサリアムアドレスが表示されますので、赤枠部分のマークをクリックし、アドレスをコピーします。

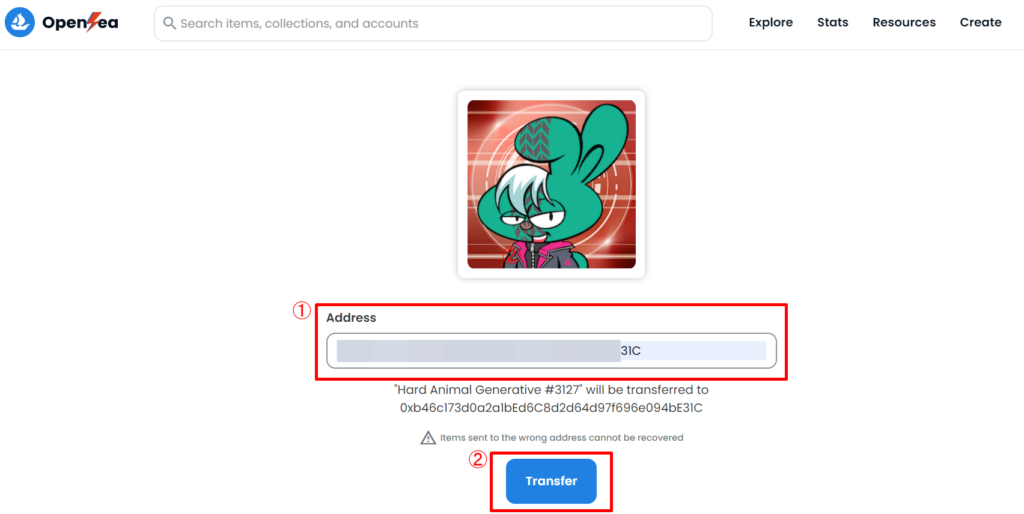

OpenSeaの転送準備画面に戻ったら、①にコピーしたアドレスを入力します。入力したアドレスに間違いがないか再確認し、②をクリックします。

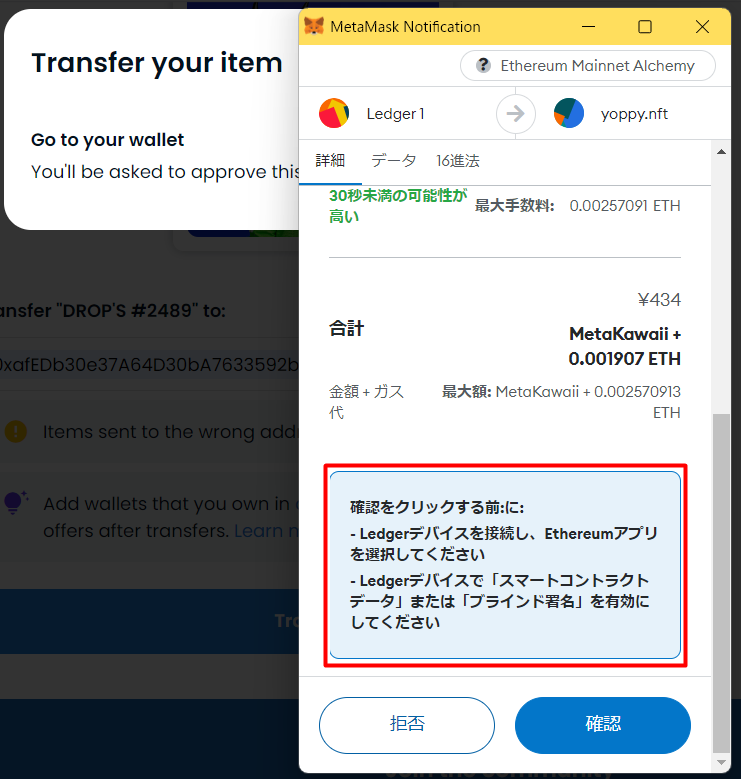

最後に、『MetaMask(メタマスク)』ウォレットでガス代(送付コスト)を確認し、問題がなければ処理を承認して手続き完了です。

送付完了については、先の『Ledger Live』の①アカウント選択から、イーサリアムアカウントを開いて確認してみてください。

NFTの送付方法(Ledger Nano Sシリーズ特別編)

通常、Ledger Nano(Sシリーズを除く)に保管しておいたNFTを『MetaMask(メタマスク)』ウォレットへ送付するには、『Ledger Live』から送付先アドレスを指定して承認処理をすることで難なく実行することができます。

ところが、Ledger Nano Sを使用している場合は『Ledger Live』からの送付指示にエラーが出てしまい、通常の送付方法ではNFTを取り出すことができません。

『Ledger Nano S』を使用している場合はコツがいるよ!

ここでは、Ledger Nano Sをしている場合のNFT送付方法を説明します。

予め以下の事前準備を済ませておきましょう。

- PCブラウザはchrome推奨

- 『Ledger Live』を起動し、アップデートを最新にした後に、アプリを閉じる

※ 特に、chrome以外のブラウザを使うと失敗するケースがあります。

Ledger Nano SをPCにつないだ状態で、『MetaMask(メタマスク)』ウォレットを開きます。

赤枠部分①のアイコンをクリックしてから、②の「ハードウェアウォレットの接続」を選択します。

接続したいウォレットを選択(ここではLedger)して『MetaMask(メタマスク)』ウォレットに認識させます。

接続が完了すると、『MetaMask(メタマスク)』ウォレットのマイアカウントの欄に『Ledger 1』と表示されます。

次に、この『Ledger 1』アカウントにしたまま、OpenSeaにアクセスします。

すると、Ledgerに保管されているNFTが表示されますので、実際に送付したいNFTを選択してから上の赤枠部分の紙飛行機マークをクリックします。

送付先アドレスを指定して実行すると、上の赤枠部分のように『MetaMask(メタマスク)』ウォレットから指示が返ってきます。

Ledgerデバイスに戻り、設定からブラインド署名(Blind signing)を有効(Enabled)に変更して承認するとNFTの転送が実行されます。

NFTの送付が無事に完了したら、ブラインド署名を無効(Disabled)に戻しておくことも忘れずにね!

購入はかんたん、最短3分

今回のまとめ

ここまで解説した保管方法は、暗号資産を安全に扱う上では必須の知識です。

実際に使ってみると操作性もシンプルで簡単なので、すぐに覚えることができます。

さらに、安全性が担保されるのであれば使わない手はありませんので、この機会にぜひ一度トライしてみてください。

GMOコインで口座開設してみよう

暗号資産を取引する上でおすすめの取引所を挙げるとすると、日本国内であればGMOコインが良いです。

取引開始まで最短10分(無料口座開設)

理由は複数ありますが、以下4点によるところが大きいです。

- 他取引所と比較して売買手数料が安いこと

- 海外取引所等への送付手数料がかからないこと

- 国内登録銀行口座への出金手数料が無料であること

- 他取引所と比較してウォレットへの着金スピードが早いこと

※ GMOコインは、2023年4月3日に発表された「2023年 オリコン顧客満足度®調査 暗号資産取引所 現物取引」で、総合第一位(3年連続)を獲得している取引所です。

上記の通り、売買や送出金に関わる手数料が安価もしくは無料なので、取引量が多くなればなるほど手数料の安さに魅力を感じるようになります。

暗号資産の出金について、取引所によってはウォレット間の振り替えが必要など面倒な作業が発生するケースもあります。

しかし、GMOコインなら出金申請完了から自分の『MetaMask(メタマスク)』ウォレットに着金するまでのスピードも断然早いのでストレスフリーです。

また、アプリの操作性も抜群なので、特に初心者の方でも容易に操作ができる点がポイントです。

以下に、国内主要大手2社との手数料を比較してみましたので、サラッと確認してみましょう。

| 取引所 | BitFlyer(ビットフライヤー) | Coincheck(コインチェック) | GMOコイン |

| 売買手数料 | 販売所 無料 (スプレッド負担あり) 取引所 約定数量 × 0.01~0.2% (銘柄ごとに異なります) 詳細はこちら | 販売所 取引手数料 無料 (手数料相当額 0.1~5%) 取引所 銘柄ごとに異なります 詳細はこちら | 販売所 取引手数料 無料 取引所 銘柄ごとに異なります 詳細はこちら |

| 送付手数料 | 銘柄ごと細かく設定 詳細はこちら | 銘柄ごと細かく設定 詳細はこちら | 無料 |

| 入金手数料 | 住信SBIネット銀行から入金 無料 住信SBIネット銀行以外 330円 | 銀行振込 無料 (手数料は負担) コンビニ入金 3万円未満 770円 3万円以上 30万円以下 1,018円 クイック入金 3万円未満 770円 3万円以上 50万円未満 1,018円 50万円以上 入金額 × 0.11%+495円 | 即時入金 無料 (振込入金:手数料は負担) |

| 出金手数料 | 三井住友銀行 3万円未満 220円 3万円以上 440円 三井住友銀行以外 3万円未満 550円 3万円以上 770円 | 各金融機関 407円 | 各金融機関 無料 |

サービス面で何を重視するのかにもよりますが、特に手数料などを極力抑えたいのであればGMOコインは他と比較してもハイパフォーマンスなサービスを提供しています。

もちろん僕もメインに使っていて、おすすめの取引所だよ!

というわけで、今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

コメント