今回は、NFTを購入する際に必要になる『MetaMask(メタマスク)』ウォレットの作成と、ハッキング対策としておすすめするウォレットを複数使用する方法について解説します。

NFTの盗難に関して、最近の傾向としてTwitterやDiscordのようなSNSアカウントのDMから詐欺サイトに誘導するケースや、OpenSeaのアカウントに見ず知らずのNFTが送られてきて、後から届いたオファーに対して承認をしてしまうと保有しているNFTが抜き取られてしまうというように、手口が非常に巧妙になってきています。

保有しているNFTを安全に管理するためには、最新の情報に触れてキャッチアップしておくこと。

また、『MetaMask(メタマスク)』については購入用と保管用の2種類を用意して使い分けておくなど、できる限りの対策を講じておくことが大切です。

それでは、最初に『MetaMask(メタマスク)』ウォレットの作成方法について解説します。

ちなみに、OpemSea等のマーケットプレイスでNFTを購入するには、暗号資産取引所でイーサリアム(ETH)を購入してから、作成した『MetaMask(メタマスク)』ウォレットに送付する必要があるよ!

まだ、イーサリアム(ETH)を保有していない場合は、初めに暗号資産取引所で購入してみましょう。

おすすめする暗号資産取引所はGMOコインです。

この記事の最後のチャプターで、その理由を解説します。

口座は、下のリンクからでも作成できます。

取引開始まで最短10分(無料口座開設)

※ 英語版はこちらをどうぞ。同時並行で読み進めることで、英語力も身につくはずです。

MetaMask(メタマスク)ウォレットを作成してみよう

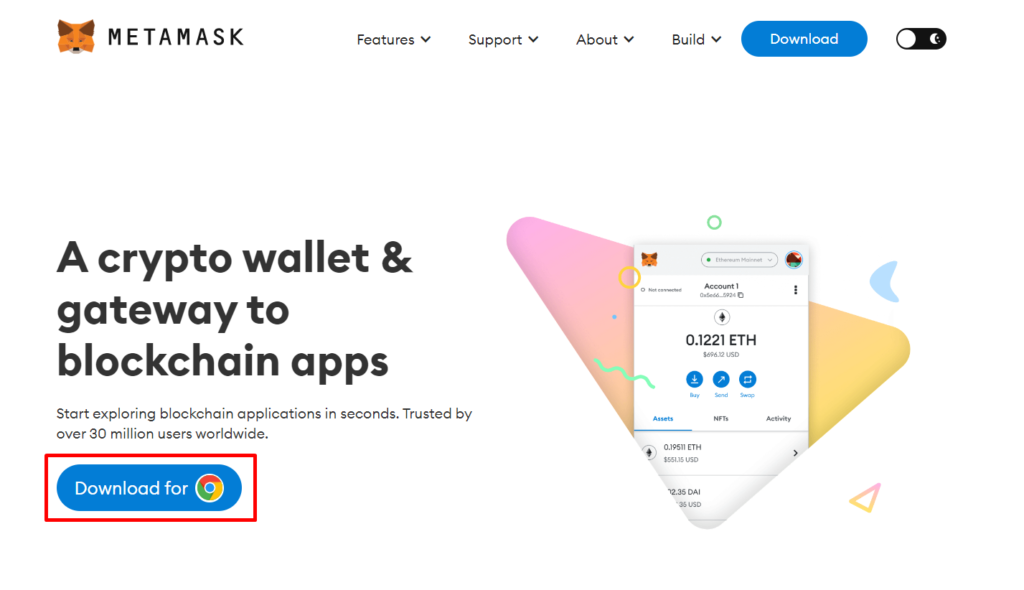

それでは、最初に『MetaMask(メタマスク)』をGoogle Chromeにダウンロードしましょう。

MetaMask(メタマスク)公式サイトへアクセス

こちらから公式サイトにアクセスします。

『MetaMask(メタマスク)』には偽のサイトもありますので、必ず公式サイトからアクセスしましょう。

公式サイトにアクセスしたら、上の赤枠部分にあるアイコンをクリックします。

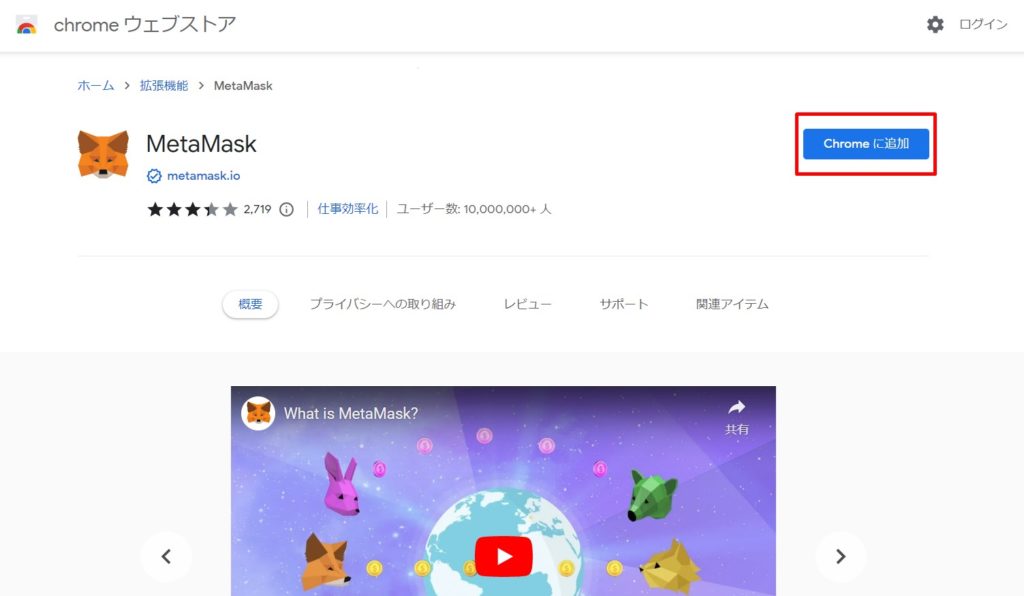

chrome ウェブストアが開きますので、右上赤枠部分の【Chromeに追加】をクリックしてください。

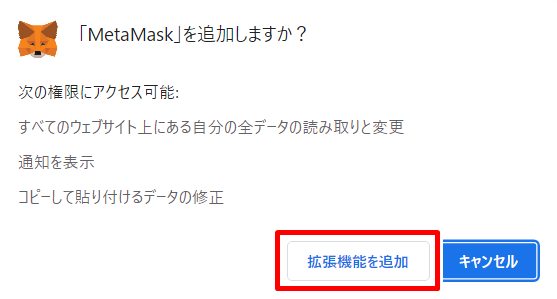

上のようなポップアップが表示されますので、赤枠部分の【拡張機能を追加】をクリックします。

これで『MetaMask(メタマスク)』がインストールされます。

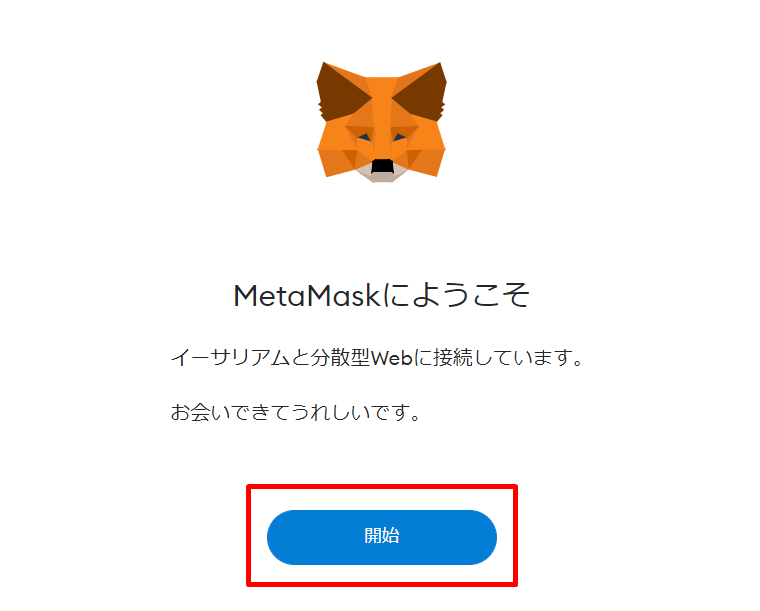

パスワードを設定しよう

次に、パスワードを設定します。

上の画面が出てきますので、赤枠部分の【開始】をクリックします。

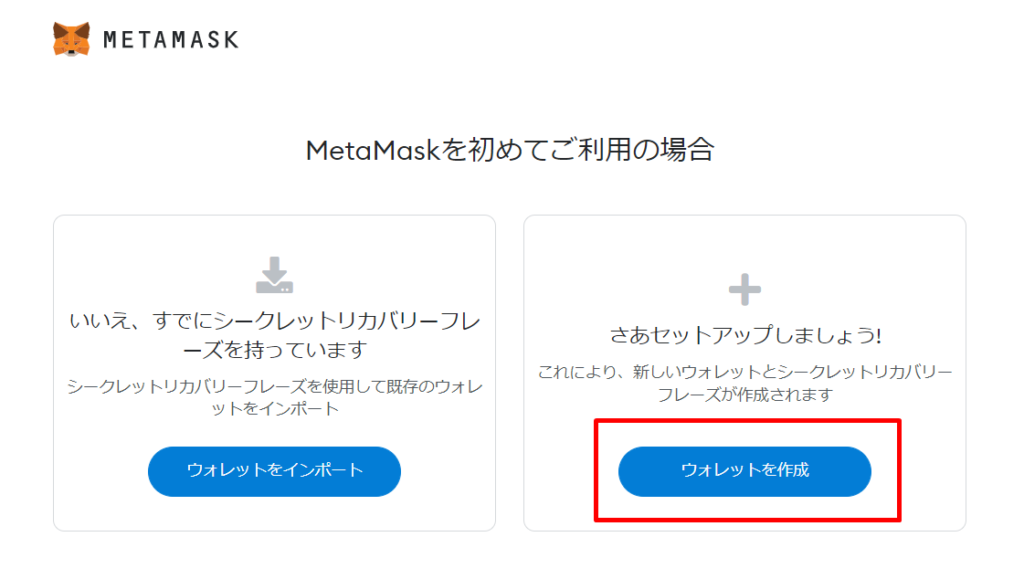

次に、赤枠部分の『ウォレットを作成』をクリック。

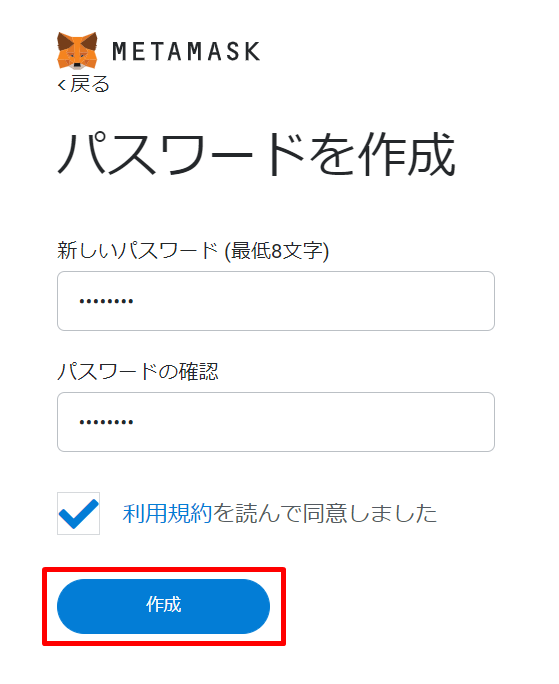

ここで、ウォレットを使用する際のパスワードを作成しましょう。

作成したパスワードを確認したら【利用規約を読んで同意しました】にチェックを入れて、【作成】をクリックします。

ウォレットを保護するための方法を解説した動画が用意されていますので、念のため確認しておきましょう。

確認を終えたら【次へ】をクリックします。

シークレットリカバリフレーズを確認しよう

次に、一番重要である『シークレットリカバリフレーズ』を確認して、書き写しましょう。

赤枠部分をクリックすると、12の英単語が表示されます。

こちらは、スマホなどには保存せず、必ずメモをして大切な場所に保管しておくことが鉄則です。

この『シークレットリカバリフレーズ』さえしっかり保管しておけば、トラブルが起きた場合でもウォレットの復元ができます。

逆に、『シークレットリカバリフレーズ』を他の誰かに教えたりしてしまうと、ウォレットの中にある大切な資産がなくなるリスクが非常に高くなりますから、注意が必要です。

確認したら【次へ】をクリックします。

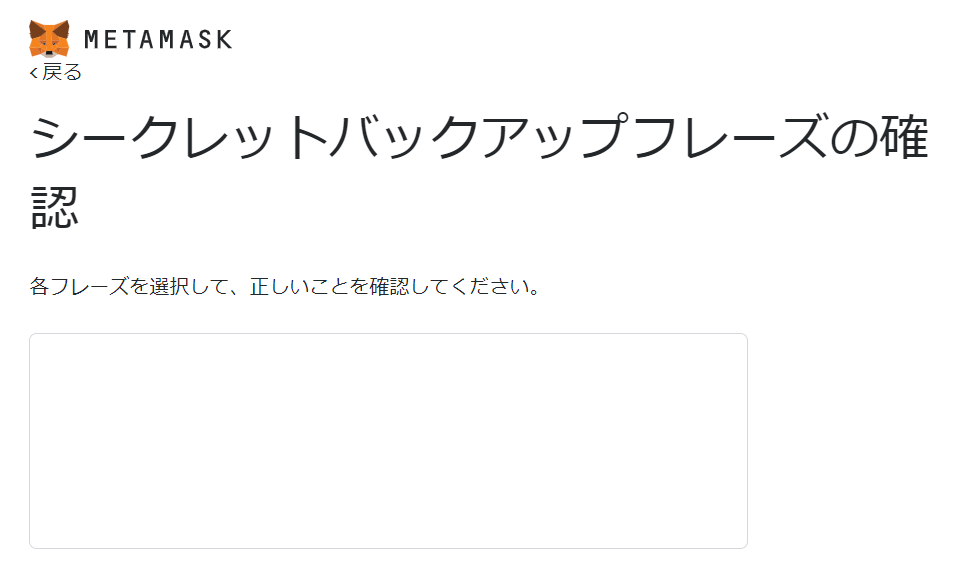

『シークレットリカバリフレーズ』の確認画面が表示されますので、先ほど書き写した12の英単語を順番に選択していきましょう。

『シークレットリカバリフレーズ』の確認が問題なく進むと、ウォレット作成完了です。

ウォレットの名前を変更しよう

ウォレット名の変更は、ウォレットを複数使用する際に区別が付きやすくなりますので、覚えやすい名前に変更しましょう。

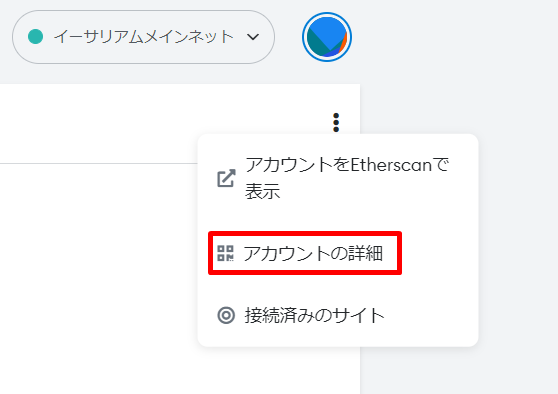

ウォレット右上にある赤枠部分をクリックします。

次に【アカウントの詳細】をクリックします。

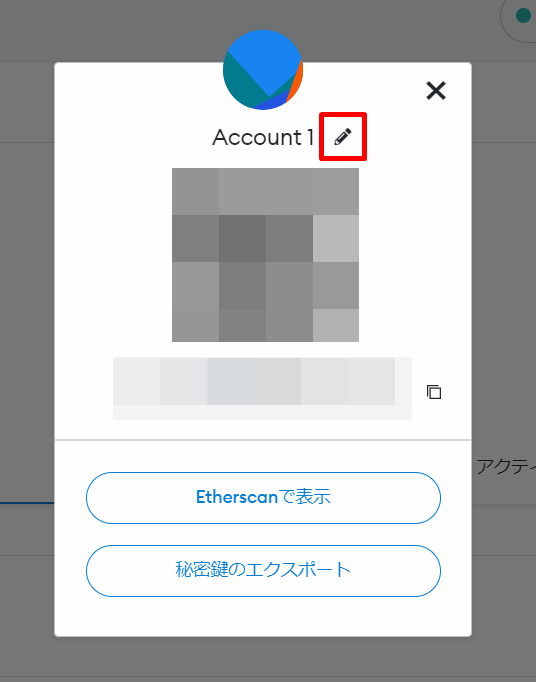

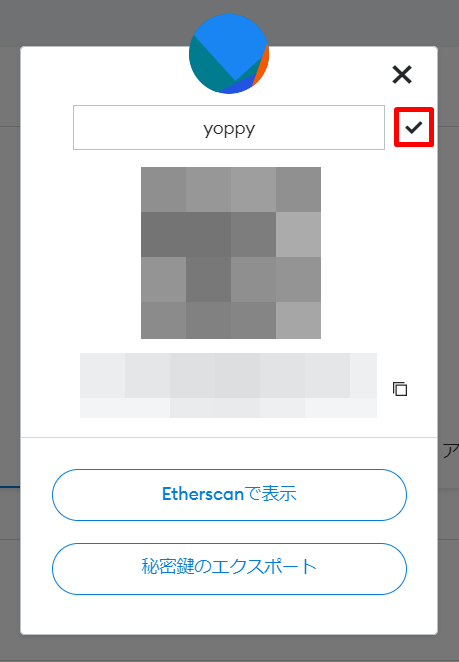

上のような表示が出てきますので、赤枠部分のマークをクリックします。

お好みの名前を入力したら、赤枠部分のチェックマークをクリックして完了です。

『MetaMask(メタマスク)』ウォレットを複数用意しよう

それでは、次に『MetaMask(メタマスク)』ウォレットを複数作成する方法について解説します。

NFTを扱う際には、最低でも『NFT購入用』と『NFT保管用』の2種類のウォレットを用意しておくことが最近の常識になっています。

なぜ、ウォレットを分けることが大切なのか

『NFT購入用』ウォレットは、OpenSeaなどのマーケットプレイスで購入する際や、各コレクションが1次販売で用意するミントサイトなどに接続する際の専用ウォレットとして使います。

『NFT保管用』ウォレットは、購入用ウォレットのようにサイトや公共のWi-Fiには一切接続しないようにして、あくまでもNFTを保管する専用ウォレットとして使います。

そうすることで、不用意に詐欺サイトへアクセスしてしまった場合でも、そもそも『NFT購入用』ウォレットにはNFTが保管されていないわけですから、ハッキングや盗難から防御できる可能性が非常に高まります。

1つのウォレットでNFTを取引したり保管をしている場合ですと、仮に詐欺サイトにアクセスしてしまった場合に、大切に保管しているNFTが盗難にあうケースが高まってしまいます。

ハッキングを完全に除外できるわけではありませんが、できる限りの防御力を高めておこうというのが今回の趣旨です。

今回は『NFT購入用』と『NFT保管用』ウォレットの2種類用意することを推奨として、その方法を解説していきます。

ウォレットを複数作成する方法

最初に、chromeブラウザの一番右上にある自分のアイコンをクリックします。

次に、表示された画面の左下にある『+追加』をクリック。

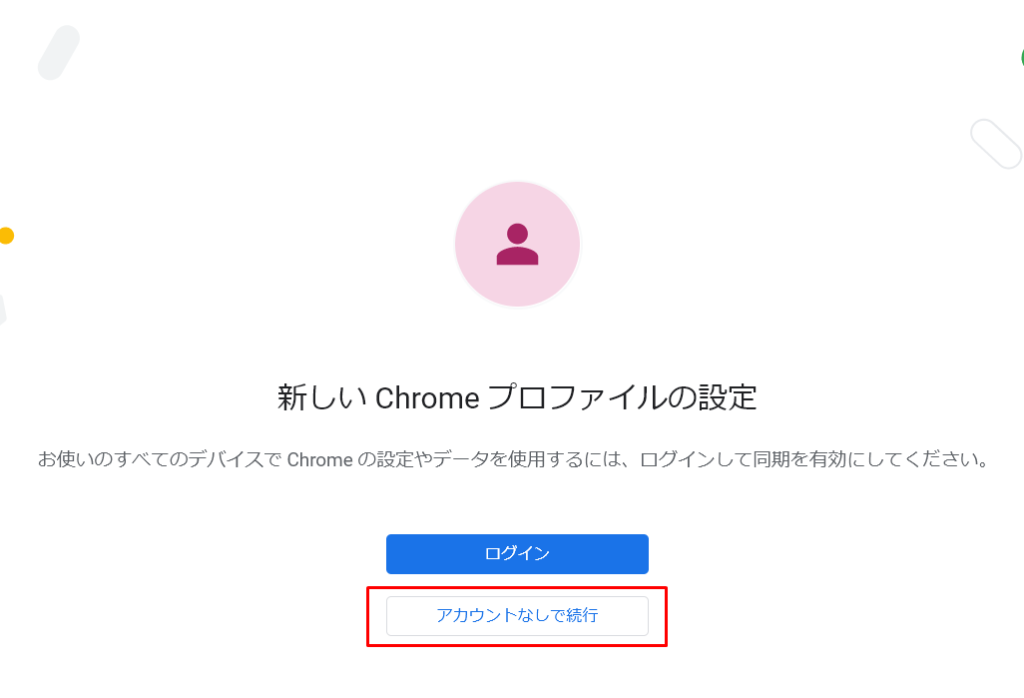

上の画面が表示されますので、赤枠部分の『アカウントなしで続行』をクリックしてください。

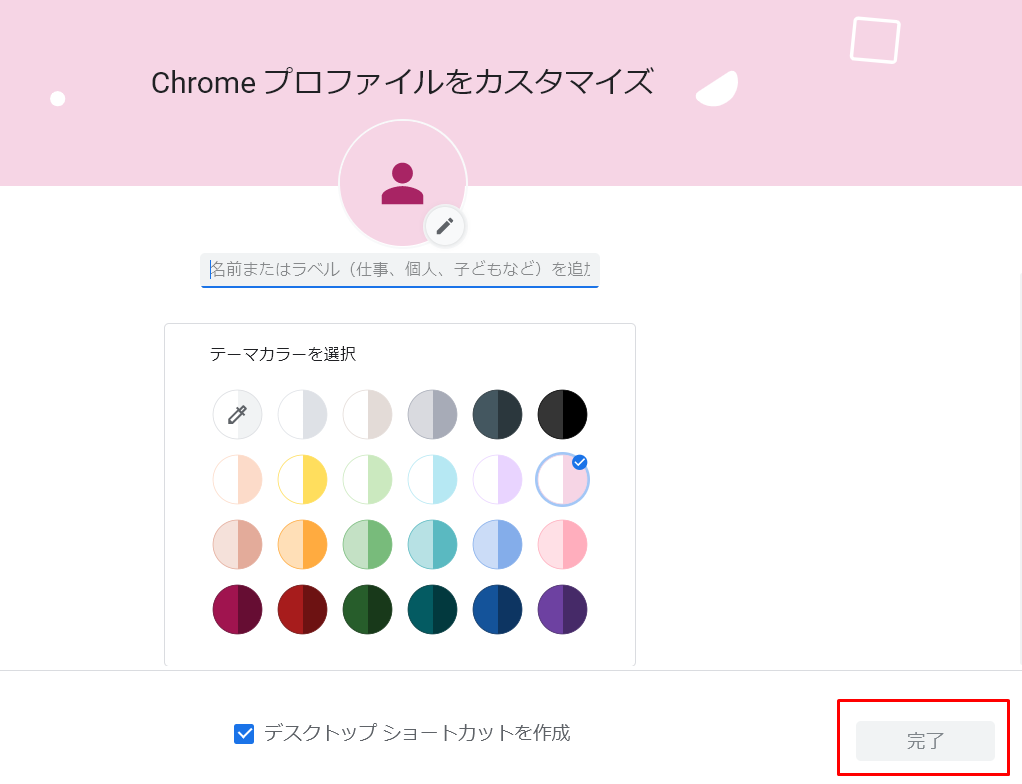

こちらの画面では、名前やテーマカラーを決めて分かりやすくしておくと良いです。また、ショートカットをデスクトップに作成しておくこともできます。

最後に、赤枠部分の『完了』をクリックすると、新しいプロファイルが追加されます。

この後は、先に解説した『MetaMask(メタマスク)』公式サイトにアクセスしてウォレットを作成する手順と同じ流れで進めてください。

また、OpenSea等のマーケットプレイスで実際にNFTを購入するには、予め取引所で購入したイーサリアム(ETH)を今回作成した『MetaMask(メタマスク)』ウォレットに送付して、OpenSeaなどにウォレットを接続することで購入することができます。

コールドウォレットも活用しよう

さらに、盗難やハッキング対策としておすすめするのは、暫く使用する予定のないコインや売却予定がないNFTについてはコールドウォレットに保管しておく方法です。

コールドウォレットは専用デバイスを使用するため『ハードウェアウォレット』とも呼ばれており、代表的なデバイスとして『Ledger』や『TREZOR』といったものがあります。

『Ledger』の使用方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

今回の『MetaMask』ウォレットの活用方法と併用することで、盗難やハッキングから身を守るための防御力をさらに高めることができます。

今回のまとめ

ここまで『MetaMask』ウォレットの新規作成、そして複数作成方法について解説しました。

NFTの世界はとにかく流れが早く、特にハッキングや盗難についても日々巧妙な手法が生まれているのも事実です。

自分が大切に保管しているNFTがハッキングにあわないようにするためにも、最新の情報にキャッチアップする努力をして適切に対処しておけば、安心を手に入れることができるのもNFTの世界です。

出来得る限りの対策を常に心がけ、これからの産業として成長が加速するNFTの世界を存分に楽しみましょう。

GMOコインで口座開設してみよう

NFTを購入するには暗号資産であるイーサリアム(ETH)が必要です。

また、NFTを販売し日本円に換金して出金するためには予め日本国内の取引所へ口座を開設しておく必要性がありますから、今から準備しておくと良いでしょう。

暗号資産を取引する上でおすすめの取引所を挙げるとすると、日本国内であればGMOコインが良いです。

取引開始まで最短10分(無料口座開設)

理由は複数ありますが、以下4点によるところが大きいです。

- 他取引所と比較して売買手数料が安いこと

- 海外取引所等への送付手数料がかからないこと

- 国内登録銀行口座への出金手数料が無料であること

- 他取引所と比較してウォレットへの着金スピードが早いこと

※ GMOコインは、2023年4月3日に発表された「2023年 オリコン顧客満足度®調査 暗号資産取引所 現物取引」で、総合第一位(3年連続)を獲得している取引所です。

上記の通り、売買や送出金に関わる手数料が安価もしくは無料なので、取引量が多くなればなるほど手数料の安さに魅力を感じるようになります。

暗号資産の出金について、取引所によってはウォレット間の振り替えが必要など面倒な作業が発生するケースもあります。

しかし、GMOコインなら出金申請完了から自分の『MetaMask(メタマスク)』ウォレットに着金するまでのスピードも断然早いのでストレスフリーです。

また、アプリの操作性も抜群なので、特に初心者の方でも容易に操作ができる点がポイントです。

以下に、国内主要大手2社との手数料を比較してみましたので、サラッと確認してみましょう。

| 取引所 | BitFlyer(ビットフライヤー) | Coincheck(コインチェック) | GMOコイン |

| 売買手数料 | 販売所 無料 (スプレッド負担あり) 取引所 約定数量 × 0.01~0.2% (銘柄ごとに異なります) 詳細はこちら | 販売所 取引手数料 無料 (手数料相当額 0.1~5%) 取引所 銘柄ごとに異なります 詳細はこちら | 販売所 取引手数料 無料 取引所 銘柄ごとに異なります 詳細はこちら |

| 送付手数料 | 銘柄ごと細かく設定 詳細はこちら | 銘柄ごと細かく設定 詳細はこちら | 無料 |

| 入金手数料 | 住信SBIネット銀行から入金 無料 住信SBIネット銀行以外 330円 | 銀行振込 無料 (手数料は負担) コンビニ入金 3万円未満 770円 3万円以上 30万円以下 1,018円 クイック入金 3万円未満 770円 3万円以上 50万円未満 1,018円 50万円以上 入金額 × 0.11%+495円 | 即時入金 無料 (振込入金:手数料は負担) |

| 出金手数料 | 三井住友銀行 3万円未満 220円 3万円以上 440円 三井住友銀行以外 3万円未満 550円 3万円以上 770円 | 各金融機関 407円 | 各金融機関 無料 |

サービス面で何を重視するのかにもよりますが、特に手数料などを極力抑えたいのであればGMOコインは他と比較してもハイパフォーマンスなサービスを提供しています。

もちろん僕もメインに使っていて、おすすめの取引所だよ!

というわけで、今回は以上です。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

コメント